西学区まちづくり推進委員会

新着情報

『総務部会』開催のご案内

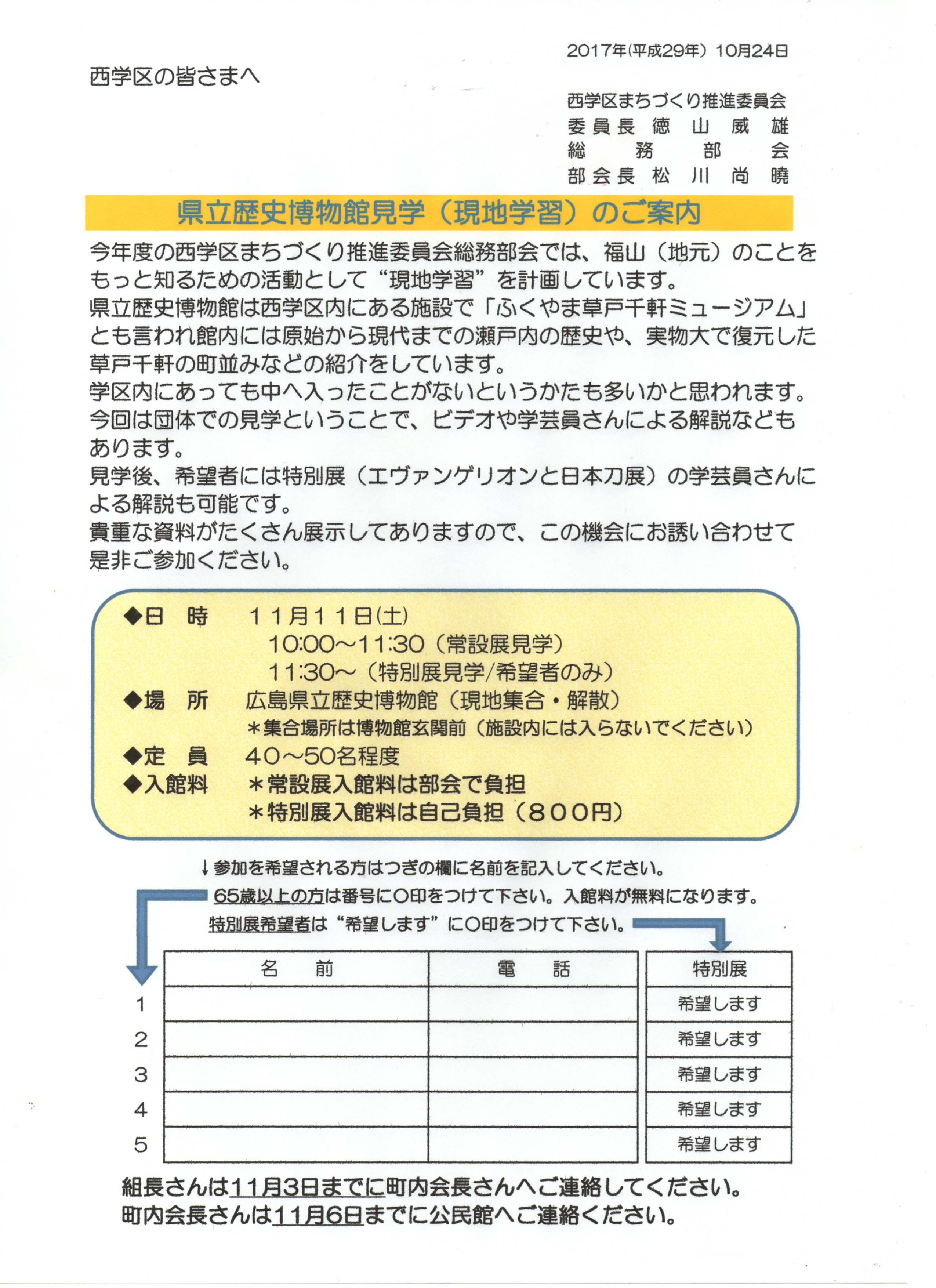

『県立歴史博物館』見学のご案内

『健康づくり部会』開催のご案内(10/30一部訂正)

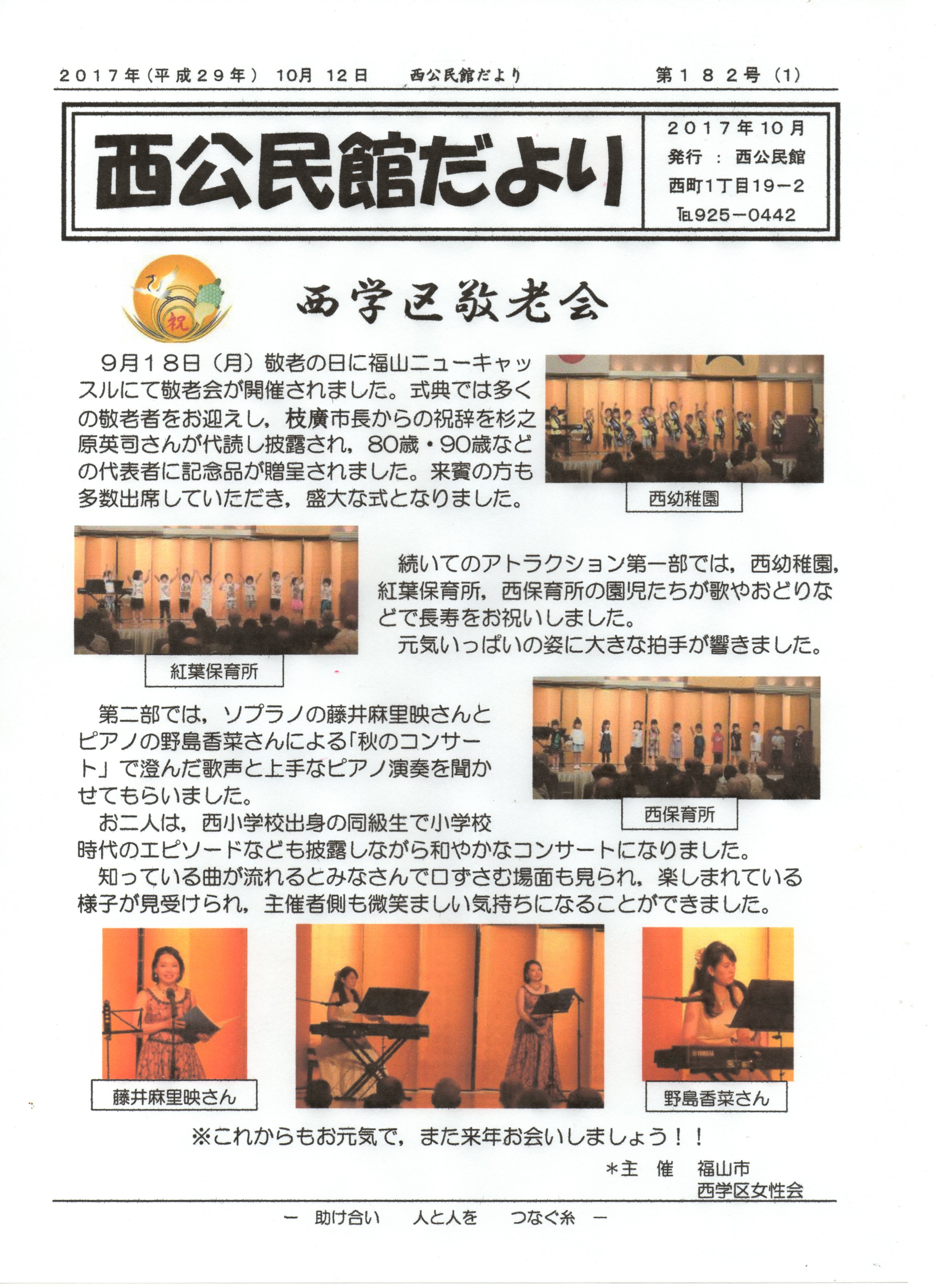

西公民館だより(第182号)

発行:西公民館

発行日:10月12日

【掲載内容】

p1 西学区敬老会開催されました。

p2 西学区まちづくりシアターご案内ほか

p3 健康ふくやま21フェスティバルほか

p4 10月・11月スケジュール

『消火器訓練』実施しました。

10月18日(水)午前10時から、西小学校運動場において西学区自主防災協議会・消火班のメンバー18人が、南消防署職員3名のご指導により訓練を受けました。

(1)水消火器の使い方

『火事だぁー!』と叫びながら消火器をさげて火の近くに行き、消火器の安全ピン抜き、ホースを火元に向けてレバーを思い切り握って、箒で左右に掃くように消火をしました。

(2)粉末ABC消火器の使い方

実際に灯油とガソリンを入れたオイルパンに火をつけ消火器で消す訓練を受けました。やり方は水消火器と同じでも粉末剤が勢いよく噴射して、あたり一面黄色の煙に包まれました。さながら火災現場の様でした。小学生が見学に来たので担任の先生にも消火訓練をしてもらいました。すると子どもたちが「がんばーれ!、がんばーれ!」と大きなエールを送っていました。

(3)バケツリレーの方法

水源の水タンクからバケツに水を半分汲んで、火点の標識に向かって背中合わせで2列に並び、水の入ったバケツを「よいしょ!、よいしょ!」と素早く手渡して運び、火元近くの人が火点に水をかけました。水の入ったバケツは両手で手渡し、空になったバケツは片手で手渡すことを教えてもらいました。この「水で火を消す」訓練は初期消火の基本であり、皆が助け合って協力し合う防火訓練の原点と受け止めて、深い思いにかられました。

今回の消火班の消火訓練を通して教えられたことは、多くの人が自分の家は大丈夫と思っていますが、いざという時に必ず役に立つことです。日頃から火災に備えて訓練をすべきだと感じました。

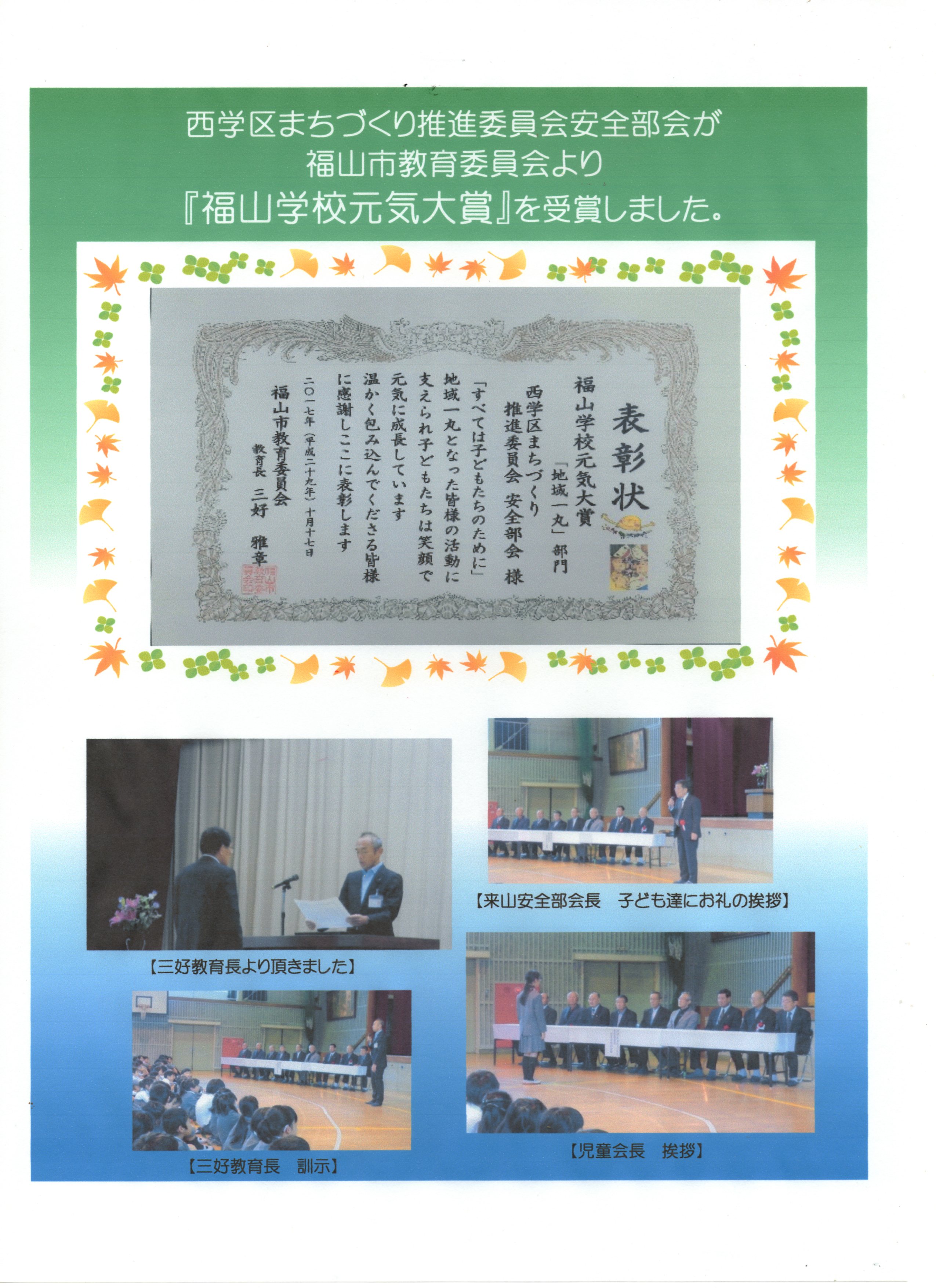

『福山学校元気大賞』を受賞しました。

西学区まちづくり推進委員会安全部会が福山学校元気大賞「地域一丸」部門で福山市教育委員会より表彰を受けました。

安全部会の開催する交通安全教室でボランティアによる自転車整備や、本年は西小学校の一輪車パンク修理を無償で行ったり、また日頃の安全指導等が認められたものです。

おめでとうございます。

『西小学校児童ガイドによる文化ゾーンウォーキング』のご案内

西学区まちづくり推進委員会健康づくり部会では、西小学校6年生に福山城を中心とした文化ゾーンを案内していただきます。

小学生ガイドさんと一緒に文化ゾーンを歩きましょう!

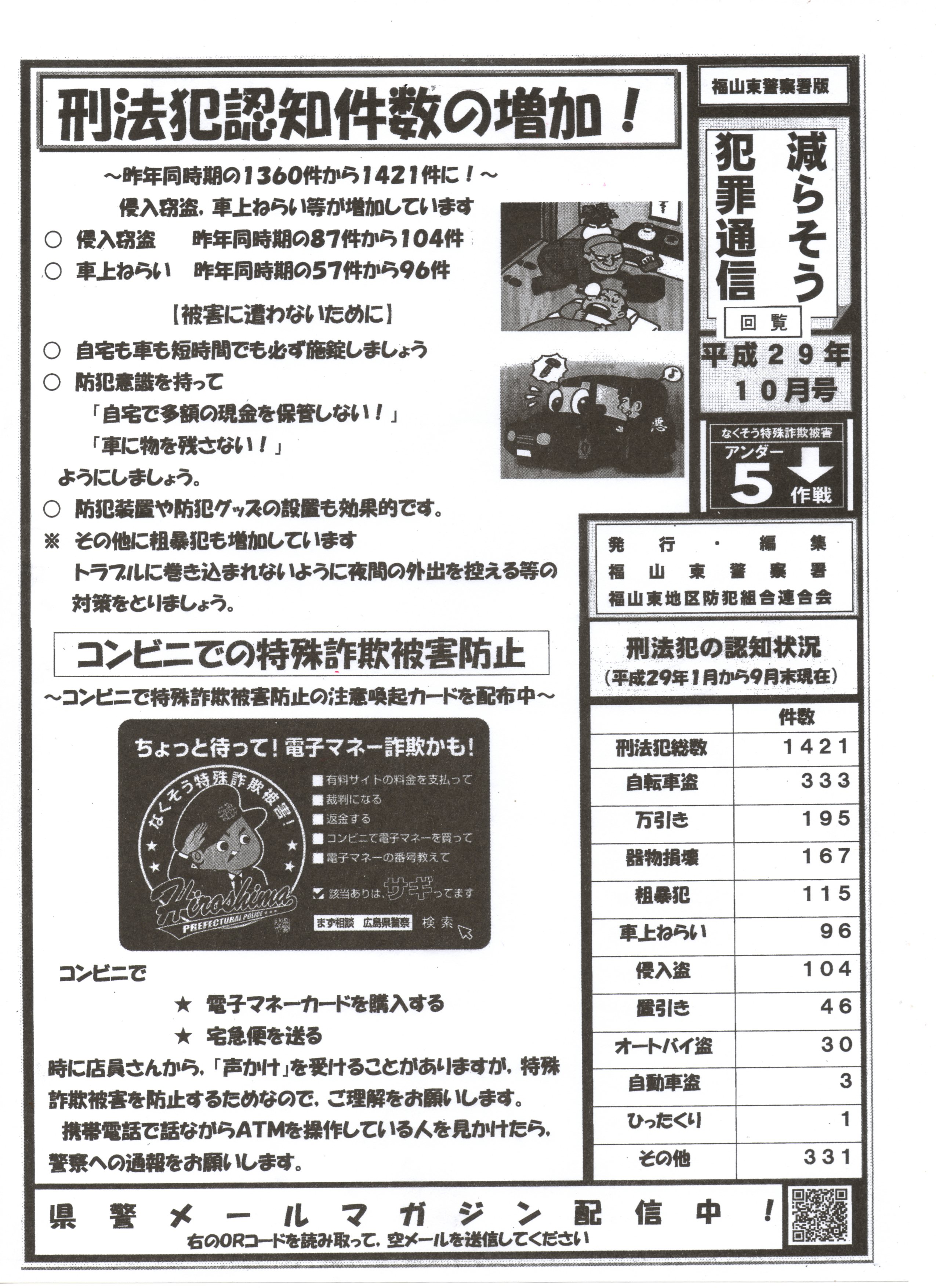

『福山東警察署だより』

平成29年10月号

刑法犯が増加しています(昨年同時期比)

1、車上ねらい⇒68%増

2、侵入窃盗⇒19%増

コンビニでの特殊詐欺防止

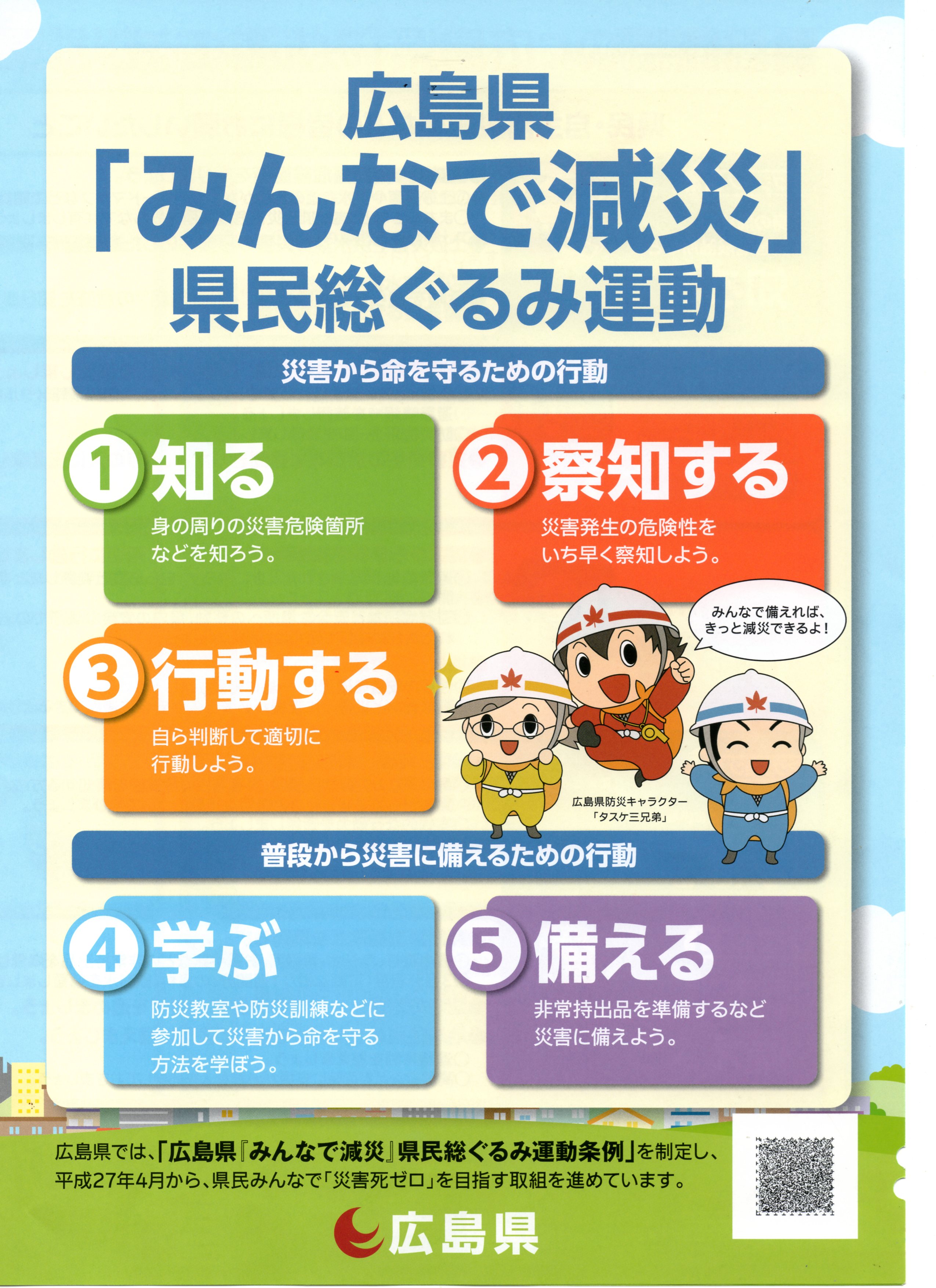

『防災講演会』を開催しました。

10月14日、西学区自主防災協議会(会長 金藤昭司)主催による「防災講演会」が一段と防災意識の高まりのなか80人の参加をいただき開催されました。

会長から、西学区の自主防災は長い経験と歴史があって、市や県から高い評価を得ていることや、各地で災害が起こるたびに防災の内容が深まってきているので学び続けねばならないとの挨拶がありました。今回は、共に防災訓練をしようと「ろうあ協会」の参加があり、手話サークル「とんど」の手話通訳での講演が始まりました。

「防災を日常に!~身近に出来る防災・減災~」と題して、講師に西学区在住の広島県防災アドバイザーである、防災士の妹尾睦子さんより

- 身の周りの災害危険個所を知ろう、

- 災害発生の危険性をいち早く察知しよう

- 自ら判断して行動しよう

- 防災訓練に参加して災害から命を守る方法を学ぼう

- 非常持出品を準備して災害に備えよう

と丁寧にお話をしてもらいました。特に非常食など防災グッツの説明や、地震発生時の一番大切な「自分の身は自分で守る」初期避難行動を何度も体験させてもらいました。最後に防災グッツの中で必ず必要なもの一つは何かとみんなに問われて、それはいかなる危機に直面しても自分の生きていることを皆に知らせられるものを持てと、「笛」一つと言われた時は驚きをかくせませんでした。

福山には絶対に災害はないと妄想している私たちにとって、善き鉄槌を打たれた講演でした。

『給食今昔物語』開催しました。

10月13日(金)西小学校給食試食会に43名が参加しました。11時からランチルームにおいて学校給食について西小学校、谷口栄養士先生からOHPを使って学校給食の歴史・献立の移り変わりの説明を受けました。学校給食の始まりは1889年(明治22年)が最初で、1番目が127年前の山形県、2番目が17年後の110年前に広島県。今の60歳代、70歳代の主食はコッペパンでしたが1977年(昭和52年)から米飯給食になっているそうです。

第一章は貧困救済目的から給食が始まったこと。現在では栄養バランスや衛生管理のもとで給食が提供されているとの事でした。

第二章ではいろいろな「“こ”食」問題があり、時代や社会現象によるところが考えられるそうです。「“こ”食」の“こ”には「固」、「個」、「弧」「コ」など、一人で食事をとる、家族がバラバラに食事をとるなど、中でも「コ」はコンビニ食だそうで考えさせられました。

また昨今「育じい」の時代と強調されるなか、子どもの両親は共稼ぎのためおじいちゃん、おばあちゃんの協力が必要と説かれていました。

参加者は配膳当番を決め、自分で作るジャンボおにぎりと長崎ちゃんぽん、シラスのあえ物の三品+牛乳を配膳、昔の給食を何となく思い出しながら美味しく頂きました。

- 2024年度「環境部会」事業報告 2025年2月21日

- 「福山市近隣市町ゆかりの文学者について」開催しました 2025年2月12日

- 本庄コミュニティだより3月 2025年2月12日

- 第3回♪子ども音楽ワークショップin福山♪のご案内 2025年2月7日

- 2024年度「安全部会」事業報告 2025年2月7日

- 2024年度「健康づくり部会」事業報告 2025年2月7日

- 「備後福山城歴史講座」のご案内です 2025年1月30日

- 西交流館だより~第21号~ 2025年1月30日

- 「絵本と紙芝居のおはなし会」ご案内です 2025年1月29日

- 「文化部会」開催のご案内 2025年1月29日